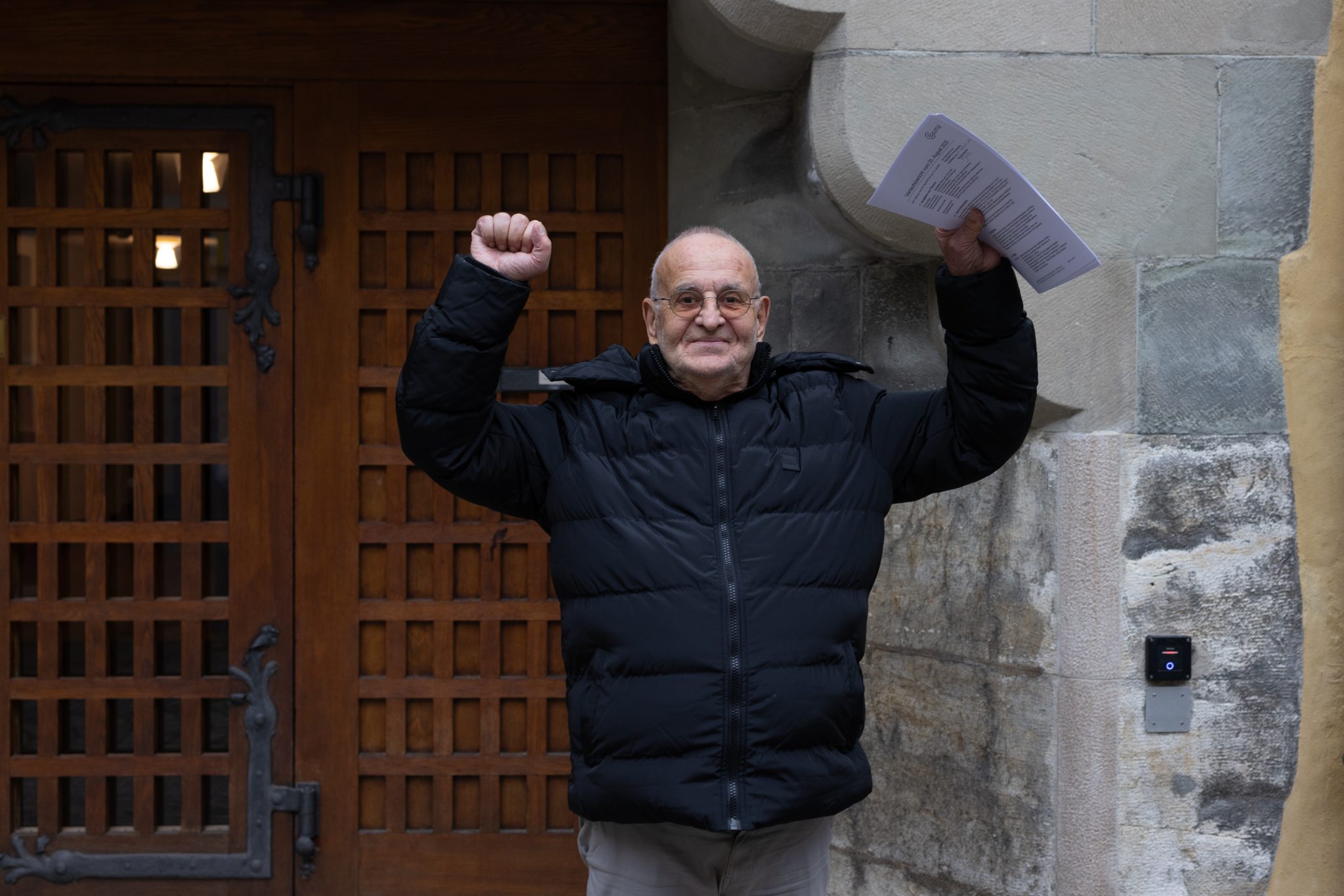

Überraschung am Obergericht: Nach Jahren hinter Panzerglas wird der Systemsprenger per sofort entlassen. Wie soll es nun weitergehen?

Eva Bengtsson spricht, als hielte sie eine Grabrede. Gerade hat das Obergericht über die Zukunft des Schaffhauser Systemsprengers Erich Schlatter beraten. Nun verliest Richterin Bengtsson das Urteil und kann nicht verhehlen, dass sie gern etwas anderes verkündet hätte. Sie sagt zu Schlatter: «Sie sind jetzt ein freier Mann.»

An diesem Dienstag im Herbst 2025 siegen die nackten Paragrafen.

Der 76-jährige Erich Schlatter ist ein Systemsprenger. Schon 1964 wurde er erstmals als schizophren diagnostiziert. Seither füllt sein Leben ganze Aktenregale in den Büros von Psychiatriekliniken, Strafverfolgungsbehörden, Fürsorgeeinrichtungen und Gerichten. Der Staat glaubt, der hochintelligente Rohköstler sei eine akute Gefahr für die Gesellschaft, deshalb haben Gerichte schon vor Jahren eine stationäre therapeutische Massnahme angeordnet. Sie haben Schlatter bis auf Weiteres weggesperrt und erlaubt, dass man ihn gegen seinen Willen mit Neuroleptika behandelt. (Die AZ hat immer wieder über Schlatter berichtet, zuletzt in der Ausgabe vom 19. Dezember 2024).

Doch die sogenannte «kleine Verwahrung» war juristisch stets umstritten. Eine solche Massnahme darf nur angeordnet werden, wenn ein psychisch kranker Straftäter grundsätzlich als «therapierbar» gilt – wenn er in der Massnahme also so weit resozialisiert werden kann, dass er nicht mehr als Gefahr gilt.

Die Zwickmühle im Fall Schlatter: Im Grunde ist klar, dass er sich nicht mehr gross verändern wird. Schlatter ist überzeugt davon, dass er nicht krank ist; er verweigert jegliche Therapieversuche und ist fest entschlossen, seine antipsychotischen Medikamente abzusetzen, sobald man ihn freilässt.

Das ist nun geschehen. Seit Dienstag ist Erich Schlatter zurück in der Freiheit. Wie schnell die Lage dort eskalieren kann, zeigte sich vor zwölf Jahren.

Wenn das System kollabiert

2013 lebte Schlatter wegen verschiedener Gewaltdelikte offiziell im Rahmen einer «kleinen Verwahrung» in einer geschlossenen Psychiatrieklinik in der Schweiz. Jedoch war er ein paar Jahre zuvor nach Spanien geflüchtet, wo nach einiger Zeit wegen Mordverdachts gegen ihn ermittelt wurde. Aus Mangel an Beweisen stellte die Staatsanwaltschaft in Valencia das Verfahren jedoch ein und Schlatter wurde in die Schweiz ausgeliefert.

Nun also, 2013, musste das Schaffhauser Kantonsgericht entscheiden, ob die «kleine Verwahrung» immer noch verhältnismässig ist. Und das Gericht kam zum Schluss, Schlatter sei «nicht therapierbar»; also müsse die stationäre therapeutische Massnahme per sofort beendet und Schlatter entlassen werden.

Das Urteil war eine Sensation. Und der Richter war sich bewusst, dass der Entscheid Konsequenzen haben würde: «Es ist anzunehmen, dass Erich Schlatter in Situationen kommt, in denen er sich zu etwas hinreissen lässt.» Wie schnell das System unter diesem Systemsprenger kollabieren würde, hatte jedoch kaum jemand vermutet.

Schlatter setzte sofort die Medikamente ab und zog wie ein Berserker durch die Schweiz, lieferte sich Verfolgungsjagden mit der Polizei, beging ein Delikt nach dem anderen. Als man ihn notfallmässig in die Psychiatrieklinik einweisen wollte, schlug er mit blossen Händen die Sicherheitstür einer Isolierzelle kaputt. Im Gefängnis verschmierte er die Wände seiner Zelle mit Kot. Selbst im Hochsicherheitstrakt der Klinik Rheinau war er bald nicht mehr willkommen. Ein Sondersetting bei einem Trafohaus am Schaffhauser Stadtrand, das die Stadt für ihn bereitstelle, verwüstete er innert Tagen und zündete es an.

Ruhe kehrte erst ein, als man in der Klinik Breitenau eine ganze Station für Schlatters Bedürfnisse umbaute, ihn wieder mit Neuroleptika ruhigstellte – und das Kantonsgericht 2015 schliesslich doch wieder eine «kleine Verwahrung» anordnete.

Diesmal argumentierte das Gericht, dass «therapierbar» nicht bedeuten müsse, dass eine Heilung der psychischen Krankheit möglich sei – Erich Schlatter gelte auch dann als therapierbar, wenn sich durch die Massnahme lediglich seine Gefährlichkeit reduziere.

Es war eine juristisch fragwürdige Argumentation. Aber offenbar einigte sich der Staat stillschweigend darauf, dass es keine bessere Lösung gibt, als Schlatter wieder wegzusperren.

«Die Massnahme ist aussichtslos»

Schlatters Anwalt Martin Schnyder jedoch war anderer Meinung. Und er ist es heute noch. Schnyder ist der Ansicht, sein Mandant müsse ohne Auflagen entlassen werden, und zwar sofort. Dass Schlatter eingesperrt ist, verstosse gegen die Menschenrechte. Deshalb veranlasste Schnyder in den vergangenen Jahren immer neue Gerichtsverhandlungen, bei denen stets dieselbe Frage verhandelt wurde: Muss man Schlatter freilassen?

Bisher entschied das Gericht jeweils, die «kleine Verwahrung» um ein paar Jahre zu verlängern. Erst im Dezember 2024 argumentierte das Schaffhauser Kantonsgericht, durch die Massnahme und die Medikamente sei «eine wesentliche Entdynamisierung» der Schizophrenie möglich, deshalb müsse Erich Schlatter eingesperrt bleiben.

Nun aber, an diesem Dienstag im Herbst 2025, entscheidet das Obergericht anders.

Grund dafür ist ein neues, 127-seitiges Gutachten, das der AZ vorliegt. Der forensische Psychiater Stefan Lanquillon geht darin zwar – im Falle einer Entlassung – von einem ähnlich hohen Rückfallrisiko für Delikte aus wie frühere Gutachter:innen. Er sieht vor allem ein «relevantes Risiko» dafür, dass Erich Schlatter im Winter Brände legt, um sich zu wärmen. (Nach seiner Entlassung 2013 war Schlatter in Keller in der Schaffhauser Altstadt eingestiegen, hatte dort Feuer entfacht und ganze Häuser ausgeräuchert). Gutachter Lanquillon macht aber auch unmissverständlich klar, dass die therapeutischen Möglichkeiten in der stationären Massnahme «sowohl in psychopharmakologischer, psychiatrischer als auch psychotherapeutischer Hinsicht ausgeschöpft» seien.

Das Verdikt ist so klar, dass sogar der leitende Staatsanwalt Peter Sticher, der bis anhin stets für eine Verlängerung von Schlatters Massnahme argumentiert hatte, nun gegenüber der AZ sagt: «Nach dem neusten Gutachten gibt es keine zwei Meinungen mehr. Die Massnahme ist aussichtslos.» So bleibt ihm an diesem Dienstag vor dem Obergericht denn auch nichts anderes übrig, als Schlatters Entlassung zu beantragen.

Die drei Richter:innen um Eva Bengtsson hatten keine Wahl. Ihnen blieb nur, Schlatter zu ermahnen: «Wir hoffen, dass Sie mit dieser Freiheit umzugehen wissen.»

Eine Zukunft in Frankreich?

Wie es nun weitergehen soll, ist unklar.

Erich Schlatter selbst hat einen Plan: Er will zu einem Mann namens Bernard Mercier ziehen, der in einer französischen Kleinstadt westlich von Genf lebt. Mercier und Schlatter lernten sich in den 1980er-Jahren auf einem Schloss in Frankreich kennen, wo der schillernde Rohkostguru Guy-Claude Burger mit seinen Jünger:innen lebte und eine eigentümliche Ernährungstherapie praktizierte. Die Gemeinschaft wurde später vom französischen Staat offiziell als Sekte taxiert, mehrere Menschen verloren auf dem Schloss wegen dubioser Heilsversprechen ihr Leben, und Guy-Claude Burger selbst wurde wegen verschiedener schwerer Gewaltverbrechen zu 15 Jahren Gefängnis verurteilt. Bernard Mercier jedoch führt Burgers Erbe bis heute weiter.

Medizinische Fachleute, die regelmässig mit Erich Schlatter zu tun haben, zweifeln jedoch daran, dass das Zusammenleben von Bernard Mercier und einem Erich Schlatter ohne Neuroleptika funktionieren kann. Sie sind sich seit Jahren einig, dass Schlatter völlig unrealistische Vorstellungen seiner eigenen Fähigkeiten habe. Im hoch spezialisierten geschlossenen Pflegezentrum Bauma, in dem er bis zu diesem Dienstag lebte, war der Alltag trotz der gut eingestellten Neuroleptika, die ihm alle zwei Wochen gespritzt werden, ein steter Kampf wie mit einem Kleinkind.

Und jetzt soll Erich Schlatter also wieder ohne Medikamente und ohne Betreuung von seiner AHV-Rente in Freiheit leben – ähnlich wie damals nach seiner Entlassung 2013.

Vermutlich wird man in Schaffhausen noch von ihm hören.

Der Journalist Marlon Rusch hat über das Leben von Erich Schlatter ein Buch geschrieben. «Gegenterror» ist im Verlag am Platz erschienen und im Buchhandel erhältlich.

Wir schenken Dir diesen Artikel. Aber Journalismus kostet. Für nur 40 Franken gibt es die AZ probeweise für drei Monate: Hier geht es zum Probe-Abo. Oder zahl uns via Twint einen Kafi: