Daniel Kessler kennt die ganz kleinen Tierchen der Region wie kaum ein anderer. Wir haben ihn auf einer Nachtfalter-Expedition begleitet.

Von unten drückt sich das nasse Gras durch die ausgebreitete Picknickdecke. Es ist das letzte Verbleibsel der regnerischen Vortage – an diesem Abend bleibt der Himmel aber wolkenlos. Der Sichelmond schwebt knapp über den Baumkronen, die die weitläufige Wiese umgeben. Alles summt und tschirpt und singt um uns herum.

Daniel Kessler wühlt in einem seiner zwei mitgebrachten Rucksäcke – einen trug er auf dem Rücken, den anderen auf dem Bauch hier hoch. Er holt eine Metallstange, ein feines Stoffnetz und eine handflächengrosse Lampe hervor und baut seinen «Leuchtturm» auf. Noch knipst er das Licht aber nicht an; es ist zu früh.

Für Kessler ist die heutige Kulisse, eine alte Grube im zürcherischen Benken, beinahe so neuartig wie für uns. In seinem eigentlichen Einzugsgebiet in Schaffhausen ist das, was er macht, nicht legal. Da Kessler uns seinen Leuchtturm zeigen will, hat er uns über die Kantonsgrenze geführt, wo man diesen nutzen darf.

Es sind die ganz kleinen Tiere, für die wir uns heute auf der Lichtung der Sandgrube versammelt haben: Trapezeulen und geflammte Kleinzünsler, Pappelschwärmer und Eckflügelspanner, Kohlschaben und Seideneulchen.

Sie alle beginnen sich nach und nach um den Turm zu scharen, obwohl dieser noch nicht leuchtet, und auch Kessler tritt näher. Fast so, als wüssten alle Beteiligten bereits, was kommt. «Ich wollte schon lange mal hierher», sagt er, während sein Blick den Hügel hinab schweift. «Aber irgendwie gibt es in Schaffhausen schon so viele geniale Orte, dass ich kaum raus komme. Der Schaaren ist das höchste der Gefühle – einfach ein Fass ohne Boden.»

*

Daniel Kessler ist gelernter Physiotherapeut und lebt und arbeitet in Schaffhausen. Über dem ergrauten Haar trägt er heute eine kleine Stirnlampe, seine Augen schauen durch eine Kunststoffbrille, die er gelegentlich zurechtrückt, wenn er sich zu seinem Equipment hinunterbückt. Seine wahre Leidenschaft gilt wohl aber den Schmetterlingen: Seit neun Jahren streift er nun schon mit Notizblock und Kamera regelmässig durch die Region, dokumentiert, fotografiert, untersucht. Spezialisiert hat er sich auf Nachtfalter, weil diese deutlich weniger gut dokumentiert seien als die tagsüber aktiven Exemplare. Kessler macht das als Hobby – und als Beitrag hin zu einer besseren Artenkenntnis.

Bereits seit Jahrzehnten machen Expert:innen auf die drastischen Einbrüche der Fluginsekten aufmerksam. Die Langzeit-Krefelder-Studie, die 63 Schutzgebiete in Deutschland untersuchte, konnte einen Rückgang von bis zu 82 Prozent nachweisen. Weitere Untersuchungen zeichnen ein ebenso deutliches, einheitliches Bild für den europäischen Raum: «Die Biomasse hat extrem abgenommen», meint Kessler. Für ihn ist die Dokumentation der regionalen Fauna daher entscheidend.

Er meldet die Falter der nationalen Datenbank; über die Jahre tat er das bereits über 15000 Mal. Alleine in Schaffhausen konnte er schon mehr als 1000 verschiedene Nachtfalterarten feststellen, erzählt er uns.

Auch heute hat er grosse Pläne: Mindestens 50 verschiedene Exemplare hofft er zu entdecken. Diese Erwartungen sollen bald übertroffen werden.

*

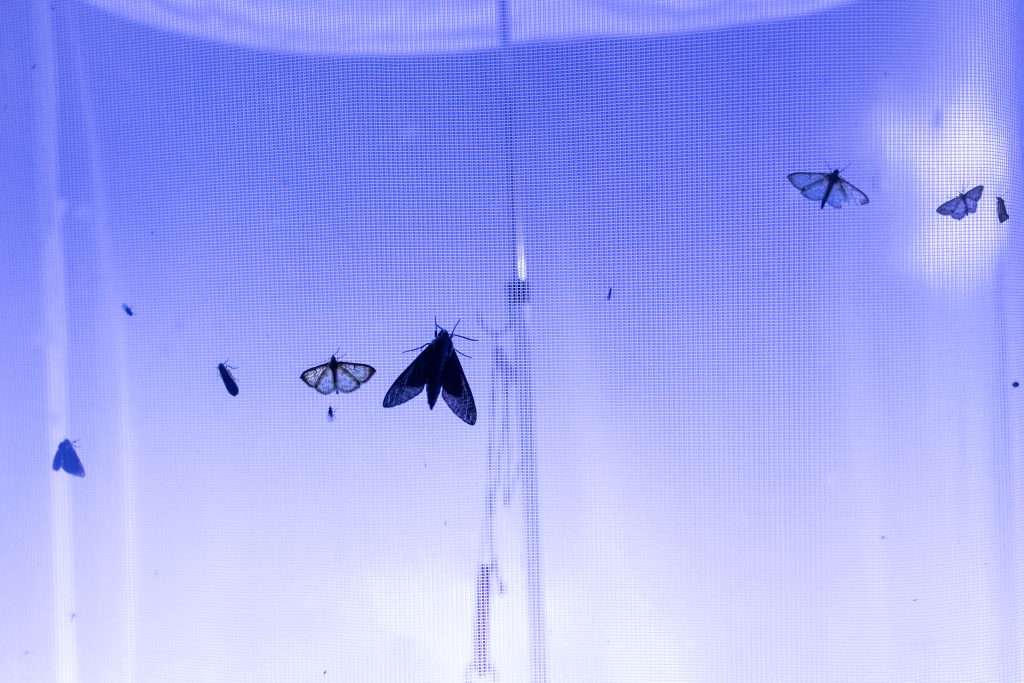

Die Dunkelheit bricht vollends herein, aus der Ferne hört man das klagende Quaken von Fröschen. Es sind – nach Aberglaube unheilversprechende – Unkenrufe. Kessler knipst die Lampe im Leuchtturm an und taucht die Wiese in bläuliches Licht. Nicht lange, und das Fest beginnt. «Das sind Farben und Formen», sagt Kessler, der Blick weich beim Anblick der eintreffenden Insekten, «eine ganze Welt, die aufgeht, wenn die Dunkelheit kommt.» Eine Nonne erscheint – die Lymantria Monacha. Er erkennt die Falter an ihrer Farbgebung, an der Grösse, den kleinsten Details. Zur Nonne gesellt sich das Schwarze C, ein ominöser Name für ein Familienmitglied der Eulenfalter. So liebevoll wie Kessler spricht, könnte man erwarten, er sehe sich als Tierschützer. Dem ist nicht so. Er achtet darauf, die Falter nicht zu «vermenschlichen», sagt er und stellt sich selbst in die Tradition der Naturschützer. Er nimmt die Natur als Ganzes; als gemeinsamen Organismus, der sich um uns herum bewegt. Der sich mit den Menschen entwickelt – und ihnen zum Trotz.

Offenbar zieht Kessler aber vor allem persönlich viel aus seinem sonderbaren Zeitvertreib. Eigentlich komme er von der Ornithologie her, meint er, während er den Leuchtturm umkreist und beginnt, die Tiere zu studieren. Vögel oder Schmetterlinge; offenbar ist der Unterschied für ihn nicht so gross. Er könnte sich «sogar mit Regenwürmern beschäftigen», erzählt er uns mit einem Schulterzucken. Für seine Entdeckerleidenschaft opfert er gerne einmal seine Wochenenden und brütet auch bis tief in die Nacht noch über seinen Fachbüchern.

Ein besonders niedliches Exemplar erscheint, die Phragmatobia fuliginosa – umgangssprachlich ein Zimtbär. Der flauschige Kopf folgt einem rosa getönten Körper und ausgebreiteten Flügeln. Mit einem leeren Konfiglas fängt Kessler vereinzelte Falter ein und nimmt sie mit zur Picknickdecke, um sie sich näher anzusehen. Dafür holt er seine Insektopädie hervor, ein kleines, abgegriffenes Taschenbuch. Manchmal blättert er minutenlang zwischen den Seiten, als Lichtquelle nichts als seine Stirnlampe, ehe er die Art bestimmt hat. «Mittlerweile geht das schon viel schneller», sagt er. «Aber ich habe noch viel zu lernen.» Er reicht uns je ein Schoggistängeli zur Stärkung.

Eigentlich, sagt Kessler, sei er ein furchtbarer Minimalist. Er erinnert sich an seine Anfänge mit den Nachtfaltern zurück: Zunächst ging er nicht allzu weit in die Natur hinein, klapperte Leuchtreklamen und Strassenlaternen ab. Auch auf dem Waldfriedhof im Niklausen-Quartier habe ihn die Artenvielfalt beeindruckt. «Jede neue Form und Farbe… Wow!» Er macht eine Handbewegung, die das Explodieren eines Feuerwerks imitiert. «Am Anfang hat sich alles in mir zusammengezogen vor Freude.» Dieser Zauber sei mittlerweile ein bisschen vergangen, räumt er ein. Davon ist ihm an diesem Abend nichts anzumerken. Immer wieder wechselt er zwischen seinem Platz auf der Picknickdecke und dem strahlenden Leuchtturm hin und her. Das Licht spiegelt sich auf seinem Gesicht.

Da setzt sich ein Kiefernschwärmer auf das Netz, ein Tier mit dunkelbrauner bis cremiger Farbgebung. Kessler nennt ihn «den mit den Adidas-Streifen», und tatsächlich: Auf den Flügeln der sind mehrere parallel angeordnete schwarze Streifen zu sehen. Kessler hat einen konzentrierten Blick aufgesetzt, als er immer mehr Zeilen seines Notizblocks mit lateinischen Namen befüllt. Sie kommen ihm schneller in den Sinn als die deutschen Titel. Zuhause wird er seine Beobachtungen in einer sauberen Excel-Tabelle zusammenfassen und an die nationale Stelle weitergeben, damit diese die Artenkarte ergänzen kann.

«Ah, jetzt!», ruft er plötzlich aus und zeigt mit seinem Bleistift auf das Netz. «Ich habe gesagt, der würde sicher nicht hier hochkommen. Und jetzt ist er doch hier.» Es ist die Trachea atriplicis, die uns unvermittelt besucht, die grüne Meldeneule. Ein wunderschönes Exemplar, nicht grösser als der eigene Daumen, mit braunem Körper und grün gesprenkelten Flügeln. Arten wie die Meldeneule kommen oft gar nicht oder nur wenig ans Licht, den Komfort finden sie in der Dunkelheit. Kesslers Augen weiten sich hinter seiner Brille.

*

Es ist fast Mitternacht, die Falter scheinen noch immer genauso aktiv zu sein wie Kessler selbst. Wenn sie auf dem dünnen Netz gelandet sind, beginnen sie zu vibrieren – sie bewegen ihre Flügel in schnellen, kurzen Schlägen. «Das machen sie, um ihre Körperwärme zu erhalten», kommentiert Kessler. Auch wir bekommen die kühlen Temperaturen der Nacht zu spüren. Es wird Zeit, heimzukehren.

«Zum Schluss muss man immer noch einen Blick aufs Dach werfen», so Kessler, als er die Stange des Leuchtturms langsam auf Augenhöhe senkt. Ein hellbrauner Falter klebt auf seiner Wange. Kessler bemerkt ihn nicht. Er nimmt das Netz vorsichtig ab und schüttelt es einige Male, um die letzten Tiere zu vertreiben. Das Licht hat er gelöscht. «Es gibt so viele schöne Orte und Stimmungen, wie zum Beispiel hier, als der Mond hinter den Bäumen unterging», sagt Kessler, während er sein Equipment zusammenpackt. «Das gefällt mir an der Natur: Es ist nicht wie im Zoo, wo man weiss, was kommt, sondern es gibt Überraschungen. Und auch Flops.» Es scheint nicht zuletzt dieser Nervenkitzel zu sein, der ihn noch bis in die tiefsten Morgenstunden hinein mit Energie versorgt. «Wenn ich zuhause bin, kann ich nicht sofort ins Bett», sagt er dazu. «Ich bin immer noch viel zu aufgekratzt.»

Nur die Stirnlampen zeigen uns den Weg, als wir durch das hohe Gras zurückwaten. Auf dem Rückweg geht Kessler an Bäumen vorbei, die er zuvor mit Lockmittel – einer Mischung aus Rotwein und Zucker – versehen hat. Die Stellen findet er mithilfe von kleinen verteilten Leuchtstäbchen wieder, die das Licht seiner Stirnlampe reflektieren. Er studiert die Tierchen, die sich dort versammelt haben. Ein bekannter Farbtupfer erscheint: die grüne Meldeneule. Kessler begrüsst sie wie einen alten Freund.

Ein tiefer, innerer Frieden begleitet uns bis zum Auto zurück. Als wir es erreichen, ist es beinahe halb eins morgens.

Erst am nächsten Tag bemerken wir Kesslers jüngste Kontaktaufnahme; eine ungeöffnete E-Mail im Posteingang. «Von insgesamt 68 Arten sind lediglich 8 bereits in diesem 5x5km-Quadrat festgestellt worden», schreibt er uns. «Das heisst, wenn auch nicht so spektakuläre Arten dabei waren, so waren 60 neue Feststellungen doch ein schöner Erfolg und ein wesentlicher Beitrag in Bezug auf die Verbreitungskarten.» Die Nachricht wurde um halb 2 Uhr morgens verschickt. Kessler hatte also recht. Selbst das Unheilsversprechen der Unkenrufe, die wir nachts hörten, vermochte daran nichts zu ändern.